Labour@Home

Kleine Eingriffe für das Arbeiten zu Hause im Wohnbaubestand der Nachkriegsmoderne

2021–2024

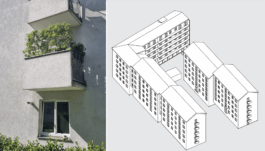

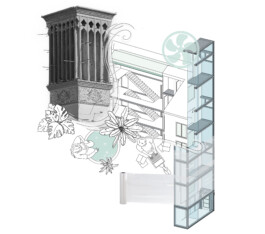

Das transdisiplinäre, angewandte Forschungsprojekt widmete sich exemplarisch zwei Wohnhausanlagen der Nachkriegsmoderne in Wien. Hier die Wohnanlage des Österreichischen Siedlungswerks in Meidling, Wien. Foto: Slađana Adamović, Zeichnung: Expanded Design.

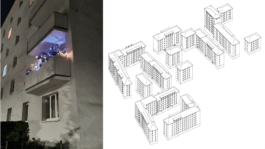

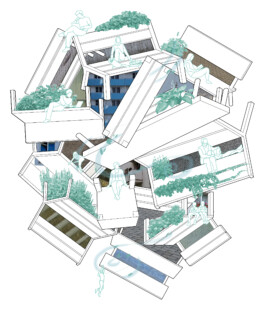

Das Projekt erforscht das Arbeiten zu Hause als Umbau-Strategie des Kleinen Eingriffs und in enger Zusammenarbeit mit den Mieter*innen und Bauträger*innen. Hier die Wohnanlage der Wiener Wohnen in Favoriten, Wien. Foto: Slađana Adamović, Zeichnung: Expanded Design.

Neben wohnbiografischen Interviews, typologischer Analysen und quantitativer Befragungen fanden kollektive Befragungen vor Ort statt. Foto: Slađana Adamović.

Zu Beginn des Forschungsprojekts Labour@Home, das ich mit Daniele Karasz von search+shape drei Jahre lang leitete, lag der Fokus auf der Analyse des Arbeitens in Wohnungen anhand zweier Wohnhausanlagen in Wien: dem Anna-Boschek-Hof im 10. Bezirk (Favoriten), verwaltet von Wiener Wohnen – dem größten kommunalen Wohnbauträger Europas mit rund 220.000 Wohneinheiten –, sowie der Wohnanlage in der Pohlgasse im 12. Bezirk (Meidling), die dem Österreichischen Siedlungswerk gehört, einem großen gemeinnützigen Bauträger mit über 65.000 genossenschaftlich verwalteten Wohneinheiten.

Ausgehend von einem breit gefassten feministischen Arbeitsbegriff, der neben Erwerbsarbeit auch Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Altenpflege, notwendige Ruhephasen, Schulbildung, Umschulungen, Fort- und Sprachkurse sowie spielerische Betätigung von Kindern als Arbeit begreift, konnten wir zeigen, dass in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Arbeitsformen auf engem Raum miteinander verschränkt sind. Besonders im Sommer führt die klimabedingte Überhitzung zu einer zusätzlichen funktionalen Überhitzung der Wohnräume.

Um diese Tätigkeiten zu ermöglichen, nutzen Bewohner*innen ihr Wohnwissen und setzen zahlreiche Kleine Eingriffe um: Umbauten, Umnutzungen, Umdeutungen. Diese alltagsbasierten Transformationspraktiken, entstanden aus dem Wohnwissen der Bewohner*innen, bezeichnen wir als Wohn-Agency. Sie bildet den Kern unserer These, dass ein klimagerechter Umbau nur dann erfolgreich sein kann, wenn das Wissen und die Strategien der Bewohner*innen als Ausgangspunkt für Planung und Umsetzung verstanden werden.Wie Wohnbauträger bzw. Architekt*innen diese kleinen, behutsamen Eingriffe unterstützen können, fassten wir in einem Leitfaden zusammen.

Der Schreibtisch wird hervorgeholt, wenn für den Deutschkurs gelernt werden muss. Foto: Slađana Adamović.

Das Bild zeigt eine von vielen Wohnsituationen, die im Rahmen des Forschungsprojekts Labour@Home untersucht wurden. Darin wird die Wohn-Agency und das Wohnwissen der Bewohner*innen deutlich, ebenso wie die alltägliche Transformation im Sinne des Kleinen Eingriffs.

Zwei Teppiche, ein Tisch, ein Bürostuhl mitten im Raum. Der Tisch steht normalerweise an der Seite; die Bewohnerin schiebt ihn hervor, wenn sie für den Deutschkurs lernt, den sie für die Aufenthaltsgenehmigung belegen muss. Die Teppiche sind zentral in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung: Sie dienen als Unterlage für die Matratzen, die im Sommer ins kühlere Zimmer und im Winter ins wärmere zum Schlafen ausgelegt werden. Auf ihnen empfangen sie und ihr Partner, darauf essen sie auf einem ausgebreiteten Tischtuch. Da sie nur wenige sperrige Möbeln besitzen, können sie trotz der kleinen Wohnung viele Gäste auf einmal einladen und das Wohnzimmer in ein Lernzimmer verwandeln. Nach der Übernahme der unsanierten Wohnung investierten sie für ihre Verhältnisse viel Geld und vor allem Eigenleistung in die Renovierung – nur auf diese Weise konnten sie sich die Wohnung überhaupt leisten. Sie haben sich die Wohnung angeeignet, eingerichtet, brauchbar gemacht – nicht nur einmal, nicht nur saisonal, sondern täglich. Heute sieht die Wohnung schon anders aus als auf dem Foto.

In der zweiten Hälfte des Forschungsprojekts widmeten wir uns der Frage des klimagerechten Umbaus. Wir verstehen darunter eine Umbaupraxis, die weder durch Aufwertung zur Verdrängung der Bewohner*innen führt, noch die Fragen der intersektionalen und globalen Verteilungsgerechtigkeit außer Acht lässt.

Treppenhäuser als Windtürme, ein baulicher Eingriff zur Abkühlung der Erschließungsräume und Einzelwohnungen. Collage: Aylin Guerel, Lea Pammer, Nadia Raza.

Neue Entlastungsräume im Freiraum – Umsetzung von Projekten zur Belebung der Innenhöfe und Akzeptanz für deren Nutzung. Collage: Aylin Guerel, Lea Pammer, Nadia Raza.

Kühle Räume, gerechte Räume: die Umwidmung bestehender Gemeinschaftsräume zu kühlen, funktionalen Entlastungsräumen. Collage: Aylin Guerel, Lea Pammer, Nadia Raza.

Ausgehend vom Anspruch eines klimagerechten Umbaus erörtert die Forschung die Notwendigkeit, ökologische und soziale Fragestellungen miteinander zu verschränken – insbesondere im Hinblick auf intersektionale Betroffenheiten. Aus den sozialwissenschaftlichen Befragungen heraus berücksichtigten wir Wohnwissen und Wohn-Agency der Bewohner*innen und nahmen ihre Strategien als Ausgangspunkt für mögliche Transformationen. Das Prinzip des Kleinen Eingriffs erwies sich dabei als geeigneter Ansatz: Es ermöglicht niedrigschwellige, sozial eingebettete und präzise Maßnahmen, die unmittelbar aus den Lebensrealitäten vor Ort ausgehen. Im Dialog mit internationalem Klimawissen – insbesondere aus dem Globalen Süden – entstanden drei konkrete Projektideen, die in Zusammenarbeit mit Bauträgern zu praxisnahen Pilotprojekten weiterentwickelt wurden: mit low-tech-Ansätzen, passivem Design und gemeinschaftlich genutzten kühlen Räumen.

Projektpartner: Daniele Karasz von search+shape. Projektteam: Slađana Adamović, Mark Scherner, Andreas Rumpfhuber und Marek Nowicki (Expanded Design), Sarah Naira Herfurth, Natalia Hinz, Nadia Raza, Aylin Guerel, Lea Pammer, Maria Scarcia. Kooperationspartner*innen: GBV (Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen), Wiener Wohnen, ÖSW (Österreichisches Siedlungswerk). Projektförderung: Arbeiterkammer Wien – Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0.

Über Labour@Home geschrieben wurde im Falter, in der ARCH+, gezeigt wurde es auf der im Österreichischen Pavillon der Architekturbiennale Venedig 2025.